Classement

Contenu populaire

Affichage du contenu avec la meilleure réputation depuis le 06/11/2009 dans Messages

-

Si votre professeur vous reproche de manquer de méthode, gardez près de vous les notes copiées d'un site universitaire, lorsque vous préparez votre devoir. http://www.ifac.univ-nantes.fr/IMG/pdf/methodologie_de_la_dissertation.pdf La consultation du site d'un professeur peut vous aider: philolog et rappel de ce conseil Un truc pour problématiser en philo : « vraiment » et « au contraire » Publié le mai 15, 2007 par François Jourde La dissertation de philosophie n’est pas la réponse directe à la question posée par le sujet, mais la réflexion sur le problème ouvert par cette question. Autrement dit, une dissertation de philosophie pose (introduction), traite (développement) et tente de résoudre (conclusion) un problème philosophique. La difficulté est alors de transformer le sujet (question posée) en un problème philosophique. Je vous propose un « truc ». 1) Introduisez l’adverbe « vraiment » dans la question. 2) En utilisant « au contraire« , formulez une thèse opposée ou différente. 3) Reformulez le problème. Exemple 1 : Sujet (bac) : L’ignorance est-elle parfois un bien ? Ajout de l’adverbe : L’ignorance est-elle vraiment parfois un bien ? Fomulation de l’opposition : L’ignorance n’est-elle pas au contrairetoujours un mal ? Reformulation du problème : Autrement dit, l’ignorance (ne pas connaître la vérité) peut-elle être un bien (une chose juste et désirable), ou est-ce au contraire toujours un mal ? L’ignorance peut-elle vraiment parfois être désirée, ou doit-elle toujours être pourchassée ? Exemple 2 : Sujet (bac) : La tradition est-elle la soumission à un passé révolu ? Ajout de l’adverbe : La tradition est-elle vraiment la soumission à un passé révolu ? Fomulation de l’opposition : La tradition n’est-elle pas au contraireun autre rapport au passé ? N’est-elle pas au contraire une liberté ? Reformulation qui pose le problème : Autrement dit, la tradition (la transmission et la répétition des pratiques et des pensées de nos ancêtres) est-elle vraiment la soumission à un temps ne correspondant plus à notre présent ? la tradition n’est-elle pas au contraire une forme de liberté ? La perpétuation du passé ne permet-elle pas de mieux vivre le présent ? Exemple 3 : Sujet (bac) : La persuasion est-elle l’ennemie de la raison ? Ajout de l’adverbe : La persuasion est-elle vraiment l’ennemie de la raison ? Fomulation de l’opposition : La persuasion n’est-elle pas au contrairel’alliée de la raison ? Reformulation qui pose le problème : Autrement dit, le fait de provoquer un sentiment de certitude est-il opposé à l’exercice de la pensée rationnelle ? Il y a sans doute de bonnes raisons de le penser. Mais n’y a-t-il pas aussi de bonnes raisons d’affirmer que la persuasion peut être rationnelle ? voir également le message complété par Liu:France culture révisions bac philo3 points

-

avant la hausse, le croissant valait P (ce qu'on cherche) première augmentation de 2% : son prix devient P1 = P + 0,02 P =1,02 P deuxième augmentation (donc par rapport à P1 cette fois), son prix devient P2 = P1+0,02 P1 =1,02 P1 = 1,02 x 1,02 P = 1,56 € on tire P =1,499...=1,50 € étant donnée la précision demandée. pzorba75 (bonjour) un peu d'indulgence c'est vrai que ce n'est pas surhumain mais il ne s'agit peut-être pas d'une classe de lycée général dans le cinquième arrondissement de Paris ; c'est bien ça le problème : il faudrait mieux que chacun absorbe ce genre de problème sans souffrances plutôt que d'avoir une élite pour Normale Sup et un grand fossé en dessous. (Je précise que j'étais moi-même bien loin de pouvoir rentrer en prépa et que j'étais plus proche du fossé !)3 points

-

Bonjour, pourquoi ne pas prendre le temps de lire? Faire l'effort serait parfois utile.2 points

-

C'est un sujet intéressant, formulé de façon un peu lourde. Commençons par examiner les termes: "Est-ce que nous sommes libres de décider par nous-mêmes de notre propre nature?" A première vue, la question est un non-sens: comment peut-on être libre de décider de sa propre nature? Est-ce qu'un loup peut décider de ne pas avoir envie de chasser? Si c'est notre nature, alors par définition nous ne la choisissons pas. Ensuite, ce redoublement "de décider par nous-mêmes", ce qui signifie que ça ne peut pas être un choix biaisé ou une ruse de la nature. Pourtant, la question n'est pas si absurde, puisque nous avons de nombreuses pratiques qui relèvent de de la modification choisie de nos attributs naturels. Parfois c'est une tradition culturelle dont le sens est perdu depuis des millénaires: la circoncision par exemple. Des fois, c'est un choix esthétique plutôt rationnel: l'orthodontie, finalement, c'est modifier sa propre dentition pour son confort, sa beauté et éviter d'éventuelles complications. Nous avons des possibilités médicales et culturelles qui posent de nouveaux choix moraux: contrairement au lion, aux abeilles ou à l'araignée, les humains peuvent discuter de bioéthique. Mais les exemples ne s'arrêtent pas là, nous avons en fait beaucoup de béquilles pour modifier notre propre nature: les antibiotiques, les vaccins, la chirurgie... Et même modifier l'avenir génétique de notre famille, par choix: quand une femme fait un diagnostic prénatal et se rend compte que son foetus a une anomalie génétique (la trichromosomie 21, par exemple), elle peut choisir d'avorter. Et ce choix est compréhensible pour des raisons sociales ou économiques: élever un enfant handicapé coûte cher, et on a peu de chances de le voir devenir indépendant et heureux quand on sera vieux. Dans certains pays comme l'Islande ou les Pays-Bas, le choix d'avorter un foetus atteint de maladie génétique est si courant que ces anomalies disparaissent de la population: il n'y a plus aucune naissance de trichromosomiques 21 en Islande depuis des années. Au final, nous vivons dans une société où les individus choisissent de changer leur nature. Et ça arrive en permanence, en fait. Que l'on parle de corrections mineures: porter un appareil dentaire à l'adolescence pour avoir des dents mieux alignées à l'âge adulte. Ou d'un eugénisme médical et préventif: avorter les foetus malformés. De renforcements biologiques (les vaccins) ou technologiques (les pacemakers). Ou encore de modifications psycho-sociales, car les normes sociales viennent contrarier les instincts naturels: j'ai été conditionné à ne pas frapper mon voisin pour coucher avec ma voisine, par exemple. Ou encore de choix éthiques: un végane peut renoncer à la viande, qu'il pourrait digérer sans problème, par sensibilité à la cause animale et aux problèmes écologiques de l'élevage de masse. Si le loup et le lion n'ont pas la possibilité biologique de renoncer à la viande (ils ne sont pas équipés pour mastiquer ou digérer des fibres végétales), nous pouvons nous contenter de végétaux avec quelques suppléments: tuer pour manger est devenu un choix éthique et social, ce n'est plus une nécessité naturelle. Et si les développements les plus récents (pacemakers, vaccins, pilule contraceptive, thérapie génique, etc...) nous focalisent sur la modernité, cette problématique est en réalité très ancienne. Les archéologues retrouvent parfois des crânes millénaires qui ont subit une trépanation et ont cicatrisé. Les paléontologues retrouvent des squelettes préhistoriques d'handicapés physiques qui ont vécu jusqu'à soixante ans: leur tribu a pris soin d'eux, contrariant la nature par leurs soins. Et si toute notre culture, de la morale à la médecine, ne reposait pas sur notre tendance à contrarier la nature?2 points

-

Je trouve ce sujet particulièrement étrange dans la mesure où il fait appel à une expérience de pensée. Réponse courte: oui, mais... Réponse longue: il faut déjà définir ce que sont ces vérités universelles, et pourquoi la raison est universelle également. Nous sommes capables de d'accéder à des vérités vérifiables par tous les êtres rationnels, comme des théorèmes mathématiques ou des démonstrations logiques, ou encore des lois naturelles que nous exprimons en langage mathématique (c'est ce que fait la physique). Notre raison semble universelle dans la mesure où nous sommes capables de communiquer avec d'autres êtres humains et de nous accorder sur ces vérités universelles. De fait, les mathématiques ne sont pas dépendantes de la culture, seulement la façon dont on les exprime (si l'Indien Brahmagupta a inventé le zéro pour faciliter l'écriture mathématique, le concept de zéro existait déjà, il était exprimé par un vide dans le calcul avant que Brahmagupta n'entoure ce vide pour créer un symbole: 0 ). Et de fait, lorsque des compagnies internationales discutent, elles peuvent se disputer sur le protocole, la signification des gestes et des couleurs dans une réunion, et sur les taux de taxation de leurs factures... mais pas sur les calculs qui permettent ladite facture: aucune compagnie ne peut en gruger une autre en prétendant que 2 et 2 font 5. Ces lois mathématiques font parties des vérités universelles. Maintenant, plaçons-nous dans l'expérience de pensée: et si notre raison n'était pas universelle? Si nous avions des raisons particulières, capables de se comprendre entre elles par des symboles communs, un langage, mais inégalement capables de découvrir des vérités universelles? Cela nous empêcherait-il de découvrir des vérités universelles? Non, car dans le grand nombre de cerveaux, et donc de raisons particulières disponibles, certains finiraient par tomber sur des lois universelles. Parfois par erreur, parfois par tâtonnement (méthode empirique), et on peut imaginer que dans un nombre suffisamment grand d'esprits irrationnels, on finirait par trouver un esprit rationnel (ou très proche de la raison sur de nombreux points), ce seraient les génies de ce monde. Mais puisqu'ils vivraient en permanence au contact d'esprits irrationnels, il leur serait impossible de transmettre ces vérités universelles: pas de cours de maths possibles entre esprits irrationnels, qui ont chacun leur singularité dans l'irrationnel. Les découvertes universelles seraient des événements rares et pratiquement impossible à communiquer. Dès lors, les rares génies de ce monde seraient solitaires et isolés, ils comprendraient peut-être l'universalité de leur découverte mais ne pourraient pas l'enseigner. Pire, ils seraient peut-être considérés comme des fous ou des sorciers au milieu d'une société irrationnelle. On peut seulement espérer que ces découvertes universelles aient une application pratique facile à comprendre pour des esprits irrationnels. Il n'y aurait pas besoin pour eux de comprendre quoi que ce soit, mais juste d'apprendre une règle qui fonctionne, et de l'utiliser pour la simple raison qu'elle fonctionne, tandis que les autres échouent. On verrait ainsi de nombreux techniciens appliquer des formules et des théorèmes qu'ils ne comprennent pas, sans autre raison que les autres tentatives, qui s'appuient sur d'autres règles, mènent à l'échec de leur projet. Ainsi, par l'intelligence collective d'esprits individuellement fermés à l'universalité, on verrait émerger un monde où certaines découvertes ont fait école et sont devenues des traditions. Bien sûr, dans la population irrationnelle de nombreuses personnes continueraient de faire n'importe quoi, incapable de comprendre la règle, ou même l'intérêt de suivre une règle. Simplement, leurs projets échoueraient systématiquement et ne laisseraient pas de trace, tandis que les constructions utilisant une règle universelle laisseraient des monuments et autres productions visibles. On peut imaginer une sorte d'efficacité culturelle qui finirait avec le temps par sélectionner les méthodes en accord avec des vérités universelles, quelle que soit l'hostilité et le manque de méthode des individus irrationnels composant cette société, de la même façon que les abeilles domestiques font des rayons de cire hexagonaux. Non parce qu'elles comprennent mathématiquement pourquoi l'hexagone est le polygone qui a le rapport périmètre/surface le plus économique, et qu'elles sauraient le calculer, le démontrer et l'enseigner aux autres abeilles. Mais simplement parce qu'elles font leurs rayons de miel avec le moins de cire possible, et que cette seule économie de matière suffit à refermer les rayons en hexagone.2 points

-

Tu as exactement la bonne thèse, bien joué! Pour les parties du texte: on peut le découper en deux grandes parties. D'abord l'explication d'une différence entre l'homme "sauvage" et le civilisé. Puis l'explication de la cause de cette différence. Je te laisse trouver la césure entre les deux. Pour rédiger une intro: 1) présente l'auteur en une seule phrase (pas de wikipédia bombing avec les dates, précise juste son siècle et son mouvement de pensée, c'est largement suffisant). 2) Explique tout de suite le thème du texte. 3) Viens-en à la problématique. 4) Explique la thèse. 5) Annonce le plan. 6) Enjoy!2 points

-

Probabilité

nyaces et un autre ont réagi à Black Jack pour un sujet

Bonjour, Juste pour savoir ... Avec 100 bateaux au total et sachant que deux sur trois ont un radar à bord ... Quel est le nombre de bateaux avec radar ? Et quel est le nombre de bateaux sans radar ? La question pourrait sembler anodine ... mais en demandant une probabilité à 10^-4 près, on ne peut pas ne pas répondre à mon interrogation.2 points -

Lettre D'une Blonde à Son Fils

BouleDeNeige et un autre ont réagi à Vanderbick pour un sujet

Cher fils ! Je t'écris ces lignes pour que tu saches que je t'écris. Alors, si tu reçois cette lettre, c'est qu'elle est bien arrivée. Si tu ne la reçois pas, tu me préviens pour que je te la renvoie. Je t'écris lentement parce que je sais que tu ne lis pas très vite. L'autre jour, ton père a lu que selon les enquêtes la plupart des accidents arrivent à 1 km de la maison, ainsi nous nous sommes décidés à déménager plus loin. La maison est superbe; elle a une machine à laver, mais je ne suis pas sûre qu'elle fonctionne. Hier, j'ai mis le linge dedans, j'ai tiré la chasse et je n'ai plus vu le linge depuis, mais bon. Le temps ici n'est pas trop mauvais. La semaine dernière il a plu seulement deux fois. La première fois, la pluie a duré 3 jours, la deuxième 4. A propos de la veste que tu voulais, ton oncle Pierre m'a dit que si nous te l'envoyions avec les boutons, comme ils sont lourds, ça coûterait plus cher; alors, nous avons enlevé les boutons et les avons mis dans la poche. Je te raconte que l'autre jour, il y a eu une explosion à gaz dans la cuisine, et ton père et moi sommes sortis propulsés dans l'air au dehors de la maison; quelle émotion ! C'est la première fois que ton père et moi sortons ensemble depuis des années. Le médecin est venu à la maison pour voir si nous étions bien et il m'a mis un tube en verre dans la bouche. Il m'a dit de me taire pendant 10 minutes, ton père lui a proposé de lui racheter le tube. Et puisqu'on parle de ton père, je t'annonce qu'il a du travail, il en est fier, il travaille au-dessus d'à peu près 500 personnes. Ils l'ont pris pour couper le gazon dans le cimetière. Ta sœur Julie, celle qui s'est mariée avec son mari, elle a enfin mis au monde, mais on ne sait pas encore le sexe, je ne saurais pas te dire si tu es oncle ou tante. Ton père a demandé à ta sœur Lucie si elle est enceinte, elle lui a dit qu'oui, de 5 mois déjà; mais là, ton père a demandé si elle était sûre qu'il était d'elle. Lucie lui a dit qu'oui. Quelle fille solide, quelle fierté, tel père telle fille. Ton cousin Paul s'est marié et il prie tous les jours devant sa femme, parce qu'elle est vierge. Par contre, on n'a plus revu l'oncle Isidore, celui qui est mort l'année dernière. Ton chien Pouky nous inquiète, il continue à poursuivre les voitures à l'arrêt.Mais ton frère Jeannot, c'est pire. Il a fermé la voiture et il a laissé les clefs à l'intérieur. Il a dû aller chez lui chercher le double pour pouvoir nous sortir tous de là. Bon, mon fils, je ne t'écris pas l'adresse sur la lettre, je ne la connais pas. En fait, la dernière famille qui a habité ici est partie avec les numéros pour les remettre dans leur nouveau domicile. Si tu vois Marguerite, passe-lui le bonjour. Si tu ne la vois pas, ne lui dis rien. Ta mère qui t'adore P.S. J'allais te mettre quelques sous, mais j'ai déjà fermé l'enveloppe.2 points -

supprimer mon compte

hajarboughida et un autre ont réagi à anylor pour un sujet

@mouloud4 pour info , même en supprimant ton compte, cela ne fera pas disparaître ton devoir.2 points -

bonjour tout est ok, sauf les sachets pour les flancs il faut commander : 7 paquets carottes -> 3*7= 21€ 62 boîtes de steak -> 62*7,90=489.80€ 5 paquets de pâtes ->5*3 = 15€ 7 paquets de fromage ->7*30 = 210€ 11 packs de lait -> 11*3,45 =37.95 € 7 paquets de flanc -> 7€ car : il faut 1 sachet par litre donc il faut 61.2 sachets 1 paquet de 10 sachets = 1€ 7 paquets de 10 sachets = 7€ (car les flancs sont vendus par 10 donc tu es obligée d'en acheter 7 paquets) je te laisse refaire l'addition attention à l'orthographe : Je vais payer pour ce repas ....2 points

-

Bonsoir, A)2)c) Pour moi : f(0)=1/2 f(1)=1 et f(x) strictement croissant sur [0;1] => f([1/2;1]) inclus dans [1/2;1] B)2) un<un-1 => comme f(x) est croissante f(un)<f(un-1) soit un+1<un. B)3) Effectivement, une suite décroissante et minorée converge. La limite l vérifie l=f(l), en terminale, c'est un résultat admis. C)2) g(x) croissante de -1 à +infini => Cf. TVI, que g(x)=0 admet une seule solution sur [0;+infini[ 3) Pour l'encadrement, utilise un tableur en commençant par un encadrement grossier et en réduisant progressivement l'intervalle. Tu peux aussi utiliser le solver d'un logiciel ou de la calculette.2 points

-

ou si tu veux mettre des pronoms possessifs "son, ses ses" , tu ne mets pas " qu'il avait en lui " " s'ils sortaient de lui son chagrin ses regrets ou ses problèmes" tu peux éviter de mettre " il a..." vert -> la couleur verte ver -> le ver de terre -> les vers de terre vers -> la direction2 points

-

Python

C8H10N4O2 et un autre ont réagi à Denis CAMUS pour un sujet

Il y a aussi Thonny Python : https://thonny.org/2 points -

Selon l'auteur , la poésie sert à découvrir ses semblables , à dénoncer les injustices et à défendre la liberté , à protéger la nature , à nous émouvoir (c'est son espace d'action ) : elle a une mission universelle , même si les poètes ont été pourchassés, tués , pour avoir émis des vérités . Elle permet de voyager dans sa tête et non pas dans l'espace, elle permet d'utiliser un langage second pour celui qui l'écrit, et qui , par magie , fait surgir des mots rares , des figures de style , un rythme , une syntaxe que chacun peut interpréter et relier à son propre vécu . Son sens est inépuisable , son pouvoir d'émotion est éternel . le titre : espace de création : travail sur le lexique , la syntaxe, le style (les figures de style) , le rythme (la musicalité) d'action : pour connaître les autres , leur culture , pour dénoncer les injustices , les inégalités avec le risque que cela comporte (cfr . Federico Gracia Lorca : regarde sur Wiki) obstacles éventuels rencontrés par le poète : la maîtrise du langage poétique , l'incompréhension des contemporains ,le rejet de la société , la diabolisation (démons chez les Arabes ) la censure , la prison , et même plus ...2 points

-

Fonctions paires, impaire

Anna bezerowa et un autre ont réagi à anylor pour un sujet

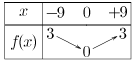

bonjour la fonction f est définie sur [-9;9] alors que la fonction R est définie sur [0;9] (voir début énoncé) non, car la racine d'un nombre n'est définie que pour les nombres positifs f(x) = R(x) sur [0;9] mais la fonction f est paire donc f(x) =f(-x) sur son intervalle de définition soit sur [-9;9] f(x) = f(-x) => f(1) = f(-1) = 1 partie B 1) 11 valeurs différentes attendues en te servant du tableau de la partie A (voir énoncé) x -9 -6,25 -4 -2,25 -1 0 1 2,25 4 6,25 9 f(x) 3 2,5 2 1,5 1 0 1 1,5 2 2,5 3 tableau de signes de f(x) x -9 0 9 f(x) + 0 + tableau de variations 7) sur l'intervalle J = [-9 ,0] f(x) = racine de (-x) ( différent de R(x))2 points -

bonjour Volcano, J'aide si je peux et si ça me convient sinon je passe mon chemin, mais je ne suis pas sur le site pour porter un jugement sur les élèves.2 points

-

Platon dénonce l'incapacité des personnes à discuter c'est-à-dire à avoir une véritable conversation c'est-à-dire à se parler dans le but moralement louable de s'instruire mutuellement. La plupart des personnes au lieu de discuter se disputent. Ce qui distigue la conversation de la dispute c'est la finalité de cette dernière : la personne vise à avoir raison et ne donne en fait aucun crédit aux paroles/arguments d'autrui. C'est un dialogue qui devient vite un dialogue de sourd et un dialogue violent. Platon hésite à poursuivre avec Gorgias car il ignore qu'elle est sa conception du dialogue. Il ignore si l'intention de Giorgias est d'avoir raison à tout prix ou bien de s'instruire par la conversation. Ici s'oppose l'attitude du sophiste (qui par le dialogue veut le pouvoir; incarnée par Gorgias) et celle du philosophe (portée par Platon qui par le dialogue cherche la vérité).2 points

-

j'ai un problème avec la correction de mon devoir

Liu et un autre ont réagi à Filousophe pour un sujet

Voici pour vous permettre de mieux juger votre copie, un corrigé de l'introduction du problème et de l'argumentation, ainsi qu'une présentation des démarches de l'opinion et de Hegel pour vous permettre de mieux comprendre le texte. Tout homme a des idées, ou plus exactement se fait des idées sur le monde, la société et surtout lui - même. Face à l’opinion, la tâche du philosophe est de l’analyser, de lui donner son sens commun, mais aussi de la corriger, voire éventuellement de dénoncer ses effets pervers ou ses conséquences dangereuses et de lui donner un sens philosophique. Ainsi quels sens peut-on donner à l’expression : c’est plus fort que moi » utilisée par l'opinion pour justifier sa passivité face à des aléas, circonstances ou déterminations diverses? Il faut savoir si , comme le croit l'opinion, l’homme a en lui des sources d’aliénation si puissantes qu’elles le dépossèdent de sa liberté ou si au contraire, comme le soutient Hegel, il possède un pouvoir de maîtrise lui permettant de garder sa liberté et l'entière responsabilité de ses actes. L’enjeu est d’importance car il s’agit rien moins que de la liberté de l’homme et de sa responsabilité morale. * L’objectif que poursuit Hegel dans ce texte est de corriger une opinion en remettant en cause la vision qu’elle se fait de l’homme. Elle le définit comme être passif, soumis à des forces externes ou internes. Il y substitue sa propre thèse qui constitue l’idée maîtresse du texte : l’homme en tant que raison a toute liberté d’acquiescer à tel mobile ou de refuser telle circonstance, de les assumer ou non. Cette thèse affirme ainsi le pouvoir et la volonté de l’homme et par là sa liberté et son entière responsabilité de ses actes.. Le texte fonctionne sur une série d’oppositions conceptuelles entre l’idée que le sens commun se fait de l’homme, un être passif, effet de causes externes ou internes, aliéné et non-libre et ce qu’est en réalité l’homme, un être actif, cause de soi, libre. Dans sa démarche d’analyse critique d’une opinion courante, Hegel mène par un raisonnement inductif à sa conclusion , qui constitue sa thèse. Hegel commence par énoncer l’opinion qu’il va corriger, en affirmant nettement son statut d’opinion. Il la radicalise en élucidant ses postulats et il amorce sa réfutation en introduisant une objection. Il la pousse dans ses conséquences en la transformant en thèse philosophique, en énonçant ses présupposés. Il réfute ce fondement philosophique de l’opinion en y substituant sa thèse. Il démontre ainsi l’erreur de l’opinion, sa méconnaissance du moi. Elle oublie la capacité réflexive de l’homme. Il démasque sa fonction justificative : elle sert d’alibi pour excuser nos démissions. On peut ramener le raisonnement de Hegel à un raisonnement en trois propositions : On croit que l’homme est passif, soumis à la force des choses ou le jouet de ses pulsions. Or en réalité il est aussi et surtout actif. La nécessité, externe ou interne ne joue pas un rôle déterminant. Donc l’homme est libre, sa conduite ne dépend que de lui. Notre conduite, nos actes ne dépendent que de nous-mêmes et non des circonstances qui nous entourent. Le vouloir de l’homme est parfaitement libre. Hegel rejette la force des choses, tout appel à une simple relation de causalité. L’homme est un être capable de réflexion et les circonstances et les mobiles ne font que refléter notre vouloir. Le caractère actif du vouloir. La nécessité des choses ne joue pas un rôle déterminant, la conduite de l’homme ne dépend que de lui. Dans le texte de Hegel, c’est un discours du moi sur lui-même, l’image de soi que le sens commun se donne à lui-même et donne aux autres L’opinion saisit une part de la réalité. Elle est consciente que des déterminations internes (mobiles, pulsions, entraînements affectifs) ou externes (circonstances, la force des choses) peuvent constituer des obstacles à l’action libre. Mais elle surestime l’importance de ces éléments et méconnaît les pouvoirs dont dispose l’homme. L’opinion survalorise l’affectivité au détriment de la raison, le monde extérieur au détriment de la puissance du moi. Elle méconnaît le rôle du jugement qui permet d’acquiescer ou de refuser, le rôle de la volonté. On se croit déterminé, alors qu’en fait on est libre. On croît être un simple vivant parmi les vivants, soumis à la nature. En réalité l’homme est toujours actif. C’est lui qui donne sens, qui détermine ce que les mobiles, circonstances feront de lui, le pouvoir qu’ils auront sur lui.Il y a dans l'opinion une méconnaissance de soi, une méconnaissance du monde, du rôle des déterminations sur l’être humain. MOI MONDE Trop d’importance accordée aux mobiles Trop d’importance accordée aux affectifs, ignorance du rôle de l’activité déterminations externes : évènements, intellectuelle, du jugement, de la conscience, circonstances de la volonté, de l’essence de l’homme : il est réflexion. Démarches du philosophe Hegel va analyser ce discours de l’opinion sur la prétendue dépendance de l’homme et d’abord il va radicaliser l’opinion, la transformer en thèse philosophique en dégageant ce qu’elle implique. Il remet en cause le principe sur lequel elle repose. L’opinion ne prend pas en cause l’activité du jugement et le rôle de la volonté dans la prise en charge des déterminations internes ou externes par le moi. Hegel énonce les présupposés philosophiques de l’opinion et les réfute en précisant l’idée de causalité il va problématiser l’opinion en montrant son ignorance de l’essence de l’homme : l’homme par essence est un être qui possède la réflexion. De ce fait il peut surmonter les obstacles. L’homme de sens commun s’affiche comme être faible. Il prétend qu’il a été entraîné. Ne faut-il pas voir là de la mauvaise foi ? Elle présente le moi comme un être faible, irresponsable, balloté par des forces plus fortes que lui, une victime des emportements ou des circonstances. « Cela n’est pas de ma faute, c’est plus fort que moi, je n’ai pas pu m’en empêcher… » Hegel va dénoncer cette auto-illusion et démontrer qu’en croyant se disculper, qu’en se présentant comme un être faible, dépendant, l’homme en fait se cherche des alibis, il cherche à se justifier et à fuir ses responsabilités. Hegel substitue alors sa thèse philosophique à l’opinion en affirmant le pouvoir de l’homme et par là sa responsabilité pleine et entière. C’est l’homme et lui seul qui accorde aux déterminations le pouvoir qu’elles auront sur lui. Ainsi celui qui se croit faible est en réalité fort. L’opinion ne saisit que ce qui est manifeste, ce qui se passe dans l’instant. Elle ignore la personne dans sa dimension réflexive et volontaire, elle exagère l’importance de la sensibilité à laquelle elle réduit trop souvent le moi. Le philosophe lui, sait. Il est capable d’analyser la réalité, de reconnaître l’essence de l’homme.2 points -

j'ai un problème avec la correction de mon devoir

Liu et un autre ont réagi à Filousophe pour un sujet

Voyons maintenant la présentation de l'argumentation. C'est la un point positif de votre travail, vous essayez de respecter la démarche: présentation du problème et de l'intérêt philosophique, puis présentation de l'étude ordonnée. « L'argumentation est structurée en deux étapes. Dans une première partie, il ( qui? Utilisation imprécise du pronom) montre (verbe flou, un philosophe démontre) que la volonté de l'homme est déterminée par les circonstances. Dans une seconde partie, il cherche ( terme qui rend imprécise ses idées) à établir que les circonstances ont un effet sur l'homme s'il leur accorde de l'importance. »( présentation trop vague qui ne restitue pas l'idée forte de Hegel, la liberté de l'homme face aux déterminations tant externes qu'internes.) Cette présentation est imprécise et vague. Elle ignore la démarche essentielle de Hegel et par là le problème.Vous n'avez pas lu avec précision la première phrase du texte. Vous devez être comme un artisan qui vient rendre visite à l'atelier d'un autre artisan. Vous le trouvez en plein travail, mais comme vous exercez le même métier, vous savez ce qu'il fait, ce qu'il a fait précédemment et ce qu'il va faire ensuite.Ainsi vous entrez dans l'atelier de Hegel, un penseur comme vous et vous le voyez faire. Immédiatement vous devez identifier sa pratique et en raisonnant savoir ce qu'il va faire. " On dit volontiers..."ces trois mots suffisent pour identifier la démarche du philosophe: c'est la démarche philosophique d'analyse critique d'une opinion courante reconnaissable à cette structure: première phrase renvoyant à l'opinion:" on dit que...on soutient volontiers...on croit que..., puis à la deuxième ou troisième phrase un terme introduisant la correction :"Mais en réalité, mais en vérité" Vous n'avez pas identifié le double discours du texte: le discours de l'opinion, on croit que..., et le discours du philosophe:" mais en réalité..." et par là le problème opposant deux réponses contradictoires: La volonté de l'homme est-elle soumise passivement à des déterminations tant externes qu'internes comme le croit l'opinion ou bien au contraire, comme le soutient Hegel, sa volonté lui permet d'affirmer sa liberté et la responsabilité de ses actes.Voila le problème posé, poser une question n'est pas poser un problème. Face à l'opinion courante, que fait un philosophe? d'abord il expose l'opinion, identifiée comme telle: voici ce que dit l'opinion. Ensuite il la corrige: voici en quoi elle est erronée, le philosophe peut mettre en évidence le mécanisme de l'erreur, démontrer ses conséquences théoriques ou pratiques négatives, il peut en faire une analyse fonctionnelle: l'opinion est erronée, mais elle a une fonction, un usage. Enfin le philosophe doit établir la réalité: voici ce qui doit être dit.2 points -

chateau de cartes

Anna34 et un autre ont réagi à Olivier0507 pour un sujet

Je pense que le professeur attend au mieux que l'élève "intuite" le nombre de cartes nécessaires pour un château de n étages. Et même cela, c'est déjà très très largement hors programme, et l'intérêt pédagogique en est plus que limité du fait de la difficulté relativement au niveau. L'un des moyens les plus "simples" est de faire des dessins de châteaux pour différents nombres d'étages et de dénombrer le nombre de cartes horizontales et le nombre de cartes obliques nécessaires. Puis de généraliser une expression du nombre de cartes horizontales et obliques nécessaires au cas d'un nombre quelconque d'étages en s'appuyant sur ce que l'on a obtenu sur les exemples. (Voir en pièce jointe) Le nombre total de cartes pour un château de n étages est la somme du nombre de cartes horizontales nécessaires et du nombre de cartes obliques nécessaires soit n * (n-1) / 2 + n * (n+1)2 points -

Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour le sujet suivant : "Science et religion s'opposent-elles?" Merci d'avance pour l'aide proposée.1 point

-

Si tu juges utile qu'on vérifie tes résultats, n'hésite pas à poster ce que tu obtiens.1 point

-

Bonsoir, Je suppose que si tu poses la question, c'est que tu vois qu'il y a un problème avec ce que tu as calculé. En effet : f(x)=2x³-2x²+1/x => f'(x)=6x²-4x-1/x² et pas 6x²+4x+1/x² donc f'(1)=1 et, comme f(1)=1, l'équation de la tangente est y=1*(x-1)+1 soit y=x.1 point

-

Bonjour, J'avais vu que c'était à rendre pour hier mais j'avais quand même essayé. Pour info, je ne sais pas si tu as regardé d'un peu plus près la notion de carré magique. En fait, on en trouve qui ne sont pas constitués des n² premiers nombres. Dans ce cas, les 4 premiers contrôles ne détectent pas d'erreur. Seul le dernier retourne False. Par contre, ici, l'énoncé spécifiait bien "tous les entiers de 1 à n²" d'où la nécessité du 5ème contrôle.1 point

-

Peut-on se contenter de la vérité?

Joléléphant ont réagi à Calliclès pour un sujet

Es-tu en Tle? Ce sujet est étrange, on ne donne généralement pas de sujet à un seul terme au lycée. Et bien c'est parti: "Peut-on se contenter de la vérité?" Je vais commencer par analyser les termes: "peut-on", c'est le verbe pouvoir qui est utilisé, pas le verbe "devoir", c'est donc une question qui porte sur un jugement de fait, et pas sur un jugement de droit. Les exemples sur l'éthique, la morale et la loi sont donc hors-sujets, ou ils doivent servir de contre-exemples pour montrer un écueil du raisonnement. "se contenter", c'est-à-dire être heureux avec. C'est le deuxième terme caché de la question: le bonheur. Ce sujet, sans en avoir l'air a priori, te demande de parler du bonheur, et si ta problématique fait intervenir le terme "heureux", ce ne sera pas hors-sujet. "la vérité" est une notion qui confine à la métaphysique. La vérité, c'est autre chose que les faits (lorsque les policiers disent qu'il veut connaître "la vérité", c'est un abus de langage: il veut savoir ce qui s'est passé, et c'est leur travail de mettre en lumière les faits, le but d'une enquête est de réunir les faits minutieusement sans prétendre toucher à une vérité). La vérité, en sciences, est un sujet complexe: c'est la théorie derrière les faits, la loi éternelle et absolue de la nature qu'on arrive à exprimer à force d'observations et de raisonnements. La vérité en science, c'est le théorème derrière la figure inexacte. On devrait parler de philosophie des sciences à un moment ou un autre. Mais la vérité, entendue au sens de faits, on ne s'en contente pas: on passe notre temps à broder, à rêver et réinventer sa vie, à se justifier (tu peux convoquer mille exemples littéraires sur la mauvaise foi). Ensuite, on va chercher la tension, le problème contenu dans ce sujet: "peut-on se contenter de la vérité?" D'une part, on peut constater qu'en pratique, les faits ne nous suffisent pas. Nous sommes dans une recherche d'un ailleurs. Sur les énigmes de la science, on invente des mythes (avant de comprendre la tectonique des plaques, les gens ne se contentaient pas de dire "on ne comprend pas encore" devant les séismes et les éruptions volcaniques, ils inventaient des histoires où Poséidon faisait trembler la terre et Héphaïstos faisait rugir sa forge). Ensuite, dans notre vie courante, nous réinventons le sens des événements, on interprète, on exagère nos mérites et on diminue nos échecs: c'est une manière de supporter la réalité. Peu de gens ont une approche factuelle de leur existence, au contraire: derrière les faits ils s'inventent volontiers des signes, des gloires et des destins. (Parenthèse longue: Il n'y a pas que les illuminés comme Christine Kelly qui s'imaginent être l'instrument d'une volonté divine: tous les crétins du monde sont persuadés que leur existence est tissée dans la trame mystique d'une vérité plus grande, c'est l'égo irrationnel qui nous fait croire à des destins, des vies antérieures, des missions divines, des signes d'une prédestination. La manifestation la plus stupide et la plus ouvertement égocentrique de ce nombrilisme, c'est l'astrologie moderne: lorsque les imbéciles se persuadent que leur destin est littéralement écrit dans le mouvement des astres, comme si l'univers tournait autour d'eux. Ils ne se rendent pas compte que l'univers semblent tourner autour d'eux du simple fait qu'ils sont prisonniers de leur point de vue singulier, de leur référentiel, cela ne les empêche pas de négliger ou sous-estimer la complexité du réel qu'ils ne comprennent pas). Ensuite, on devrait se contenter de la vérité. C'est tout ce que cherchent les juges. On pourrait même dire qu'on est parfois malheureux justement parce que la vérité nous échappe: c'est le travail des scientifiques de rechercher les lois régulières d'une nature complexe et incomprise, eux ne se contentent pas des approximations et des explications courantes justement parce qu'ils cherchent la vérité. Les croyants, eux, on un rapport paradoxal à la vérité: pour beaucoup de religions elle est à la fois intangible (nul ne comprend vraiment la nature et la volonté divine) et révélée (les commandements des textes et des prophètes sont là, il suffit de les appliquer sans comprendre pour que l'autorité religieuse considère que vous êtes dans le vrai). Le problème est donc: "peut-on être heureux de la vérité alors que la vérité se dérobe sans arrêt à notre compréhension?"1 point -

Salut, Dans un premier temps: tu as quelques bonnes idées au brouillon, reste à sa voir si tu vas réussir à les utiliser. Tu as placé du Kant, du Jeremy Bentham, on commence bien. Mais ce n'est qu'un brouillon. Tu dois d'abord exprimer l problème de ce sujet (ici: comment être heureux peut-il être un but moral, si on a une conception égoïste du bonheur? Et à quoi servirait la morale si elle ne rendait pas heureux en définitive?) Tu dois tenter de définir le problème dans l'intro, et de le formuler dans une question: la problématique. Ensuite, tu vas définir les termes. Est-ce qu'on parle de son bonheur propre, ou du bonheur commun? De quelle morale parle-t-on, puisqu'il y a différentes acceptions du terme? Ensuite, tu peux commencer à étaler tes arguments, mais à condition de faire un plan qui progresse par étape d'une réponse à une autre. IMPORTANT: il ne s'agit pas de faire des parties bêtement contradictoires, du genre "dans une première partie, on verra qu'on peut être heureux en étant immoral, et dans un second temps nous verrons qu'en fait non, et on fera une troisième partie si j'ai le temps". Si tu abandonnes une position en cours de route, en passant de la première à la deuxième partie, tu dois faire une transition pour expliquer pourquoi. Ta réponse doit être décisive et prendre parti (exemple: dans une première partie nous avons vu qu'on pourrait apparemment atteindre le bonheur en étant immoral et égoïste, mais que cette idée se révèle fausse, puisqu'on atteint seulement une satisfaction restreinte, il faut donc chercher une autre solution dans la deuxième partie).1 point

-

C'est le style du XVIIIe siècle. En Français moderne, ça donnerait ceci: "l'homme originel est de plus en plus rare, et les philosophes ne voient plus que des hommes modernes fabriqués par la société moderne, avec des émotions modernes, déconnectés de la nature". Rousseau évoque un manque de données pour les philosophes: ils auraient une vue biaisée de la société et de l'humain parce qu'ils n'ont accès qu'à la société moderne. Ils devraient comparer avec des humains d'autres cultures traditionnelles, des "sauvages". C'est un argument qui défend l'intérêt d'étudier ces peuples dits primitifs (et qui ne le sont pas), c'est une défense de ce qui deviendra plus tard l'ethnographie et l'anthropologie. L'imparfait du subjonctif est tellement rare dans le Français moderne, je sais que les élèves sont immédiatement perdus dès qu'ils en voient dans un texte. "eussent" est le verbe avoir à ce temps, troisième personne du pluriel. Pour comprendre pourquoi l'homme moderne fait autant de choses, il faudrait que le "sauvage" comprenne les mots "puissance et réputation". C'est parce que Rousseau considère que le "sauvage" est libre, mais le moderne non. Pour Rousseau, lhomme moderne est en quelque sorte esclave de la réputation sociale, alors que le "sauvage" fait ce qu'il veut. Encore une fois, il faut noter que Rousseau n'a jamais foutu les pieds chez des natifs des Caraïbes (déjà bien décimés avant sa naissance par la colonisation espagnole) pour regarder leur mode de vie. Nos anthropologues modernes savent que les sociétés tribales fonctionnent aussi avec des grades, des statuts sociaux différents pour les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, et que la réputation est très importante. Donc le "sauvage" libre et sans contrainte, en prise directe avec la nature qu'imagine Rousseau n'existe pas, n'a jamais existé: c'est un concept qu'il construit surtout pour critiquer les vices de sa société dite civilisée.1 point

-

Félicitations . On ne pourrait faire mieux que toi . A bientôt ?1 point

-

exercice de mathématiques de 5ème pour modéliser

virgule2142 ont réagi à PAVE pour un sujet

Donc d'après ce deuxième cas trouvé (a=7 et b= 10), tu vois que si on choisit une valeur de a quelconque , on peut calculer la valeur de b pour laquelle l'égalité est vraie. Tu peux répéter cette démarche avec n'importe quelle valeur de a : il y a donc une infinité de réponses possibles... On ne t'en demande qu'une mais on peut avoir envie de construire une "machine" capable de les trouver automatiquement 🤓 !! (ce fichier s'ouvre avec un tableur comme excel ou calc ou....) EB220508 pro02.xlsx1 point -

1 point

-

Bonsoir, Au cas où il y aurait encore des "trous" dans l'abécédaire, pour info, le texte intégral est disponible ici https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Le+cid+Corneille+texte+intégral Avec l'outil de recherche d 'Acrobat reader, il y a peut-être moyen de trouver les mots manquants.1 point

-

Devoir

titigre ont réagi à Black Jack pour un sujet

Bonjour, Ex 1 Pour comprendre les questions, il suffit de savoir lire. Savoir ensuite y répondre demande évidemment de bien connaître son cours. Je fais le premier, sans trop détailler. MA et MB sont des rayons du cercle cherché ... et donc MA = MB MA² = (xM - 7)² + (yM - 9)² MB² = (xM + 1)² + (yM - 5)² MA = MB --> MA² = MB² et donc : (xM - 7)² + (yM - 9)² = (xM + 1)² + (yM - 5)² xM² + 49 - 14xM + yM² + 81 - 18yM = xM² + 2xM + 1 + yM² + 25 - 10yM 49 - 14xM + 81 - 18yM = 2xM + 1 + 25 - 10yM 104 - 16xM - 8yM = 0 16xM - 8yM = 104 Comme M appartient à la droite d'équation 3x + 4y = 22, les coordonnées de M satisfont cette équation et on a donc : 3xM + 4yM = 22 On a donc le système : 16xM - 8yM = 104 3xM + 4yM = 22 ... qu'il suffit de résoudre. 16xM - 8yM = 104 6xM + 8yM = 44 On ajoute ces équations membre à membre et --> 22 xM = 148 xM = 148/22 = 74/11 et 4yM = 22 - 3*74/11 = 20/11 yM = 5/11 On a donc M(74/11 ; 5/11) On peut calculer le rayon du cercle en calculant la valeur de MA = RacineCarrée((xM - 7)² + (yM - 9)²) en remplaçant xM et yM par les valeurs trouvées. ********** Voila, il te faut comprendre tout cela et le présenter correctement. Recopier sans comprendre est inutile. ********** Essaie le 2 et écris ce que tu as fait, même si ce n'est pas complet. Il faut évidemment commencer par étudier son cours. Il y aura bien un ou l'autre pour t'indiquer tes erreurs.1 point -

Bonjour, En appliquant la définition de vn. Tu sais que vn= un/n pour tout n1 donc v1 = ??? en fonction de u1. Tu sais par ailleurs que u1 = 1/3. D'où v1 = ??? Essaye.1 point

-

N'oublie pas de répondre à la dernière question : la proportion a-t-elle augmenté, diminué ou est-elle égale à la précédente ? Bonne nuit.1 point

-

il est inutile de partir en disant qu'on est nul ; être génial, c'est une chose (Gauss, Hilbert , Pascal....) ; mais être un peu attentif en revoyant le cours pour s'en sortir c'est autre chose. Pour le premier, ce qu'il faut savoir , c'est que la dérivée de x^n est nx^(n-1) ; en appliquant ça aux différents morceaux (x^3, x² et x) , en additionnant, tu trouves le résultat donné par pzorba. La dérivée de 3 est nulle car une constante par définition n'a pas de taux de variation ! A ce propos, revois la définition de la dérivée (limite de Df(x)/Dx quand Dx tend vers 0) et son interprétation graphique avec la tangente...si tu comprends ça, tu le retiendras et tu comprendras aussi les tableaux de variation. Par exemple h(x)= 2(x-5)(x+3) est un produit de trois facteurs. Là on n'utilise que la règle des signes, pas de dérivée. 2 est un nombre positif (x-5) est positif pour x>5, nul pour la racine x=5, négatif pour x<5 (par exemple 3-5 = -2 est bien négatif pour x=3) (x+3) même raisonnement pour la racine -3 place ces valeurs -3 et 5 sur la ligne de x : ce sont les valeurs qui annulent h(x) (pour qu'un produit soit nul, il faut et il suffit qu'un des facteurs soit nul) Ensuite : 2 est toujours positif mais on a vu que les signes sont variables pour les deux autres facteurs (lignes dessous du tableau) A la fin, il faut utiliser la règle des signes (+par + ou - par - donnent + etc..) : découpe (avec les traits verticaux pour les racines -3 et 5) des zones où les deux facteurs ont différents signes suivant les valeurs de x : si les deux sont négatifs, on aura h(x) >0, quand l'un est négatif, l'autre positif, on aura h(x) négatif etc.. .Il y a d'ailleurs sur Internet des mégachiées de vidéos sur les tableaux de variation de fonction (comme sur le reste). Pour une fois qu'Internet peut véhiculer autre chose que des....bétises, profitez en !1 point

-

b) il faut que tu revois les rapports 312/591 = 0,53 (arrondi à 10-2) c) PR(S) = P(SnR) / P(R) d) je te laisse conclure1 point

-

bonjour pour poser tes idées, tu peux dans un premier temps définir les termes "religion et 'nature humaine" question que tu dois soulever : Quel est l'objet de la religion ? -> croyance : monothéiste ou polythéiste ou absence de croyance la religion est du domaine de sacré et une question de foi. puis faire des liens entre la religion et les hommes que leur apporte elle ? mieux vivre ? ou au contraire une dépréciation de la vie ?1 point

-

Bonjour, Q1 Choix du MR 752 52 1/144 Q2 et Q3 Voir dessin (19,5 tr/min à 4 Nm) Q1 Choix du MR 752 52 1/144 Q2 et Q3 Voir dessin (19,5 tr/min à 4 Nm) https://zupimages.net/up/21/14/0tau.png Q4: vr = 19,5 tr/min vr = 2,04 rad/s T = 4 Nm Pu = 4 * 2,04 = 8,2 W Q5 nmot = 114 * 19,5 = 2223 tr/min Q6 Pa = Pu/rendement Pa = 8,2/0,6 = 13,7 W --> OK Q7 vr = 19,5 tr/min V robot = 19,5/60 * Pi * 94.10^-3 V robot = 0,096 m/s Q4: vr = 19,5 tr/min vr = 2,04 rad/s T = 4 Nm Pu = 4 * 2,04 = 8,2 W Q5 nmot = 114 * 19,5 = 2223 tr/min Q6 Pa = Pu/rendement Pa = 8,2/0,6 = 13,7 W --> OK Q7 vr = 19,5 tr/min V robot = 19,5/60 * Pi * 94.10^-3 V robot = 0,096 m/s1 point

-

bonjour pour l'exercice 1 question 2 vente au cours du 5ème trimestre =270 vente au cours du 6ème trimestre =280 On appelle x l'augmentation 270 + x *270 = 280 270 ( 1 +x ) =280 x = 280/270 - 1 x = 3,7 % si on arrondit à l'unité , l'augmentation au cours du 6ème trimestre par rapport au 5ème = 4% tu peux faire aussi : (280-270) / 270 question 3) vente au cours du 6ème trimestre =280 vente au cours du 7ème trimestre =276 (276 -280 )/280 = - 0,014 l'évolution des ventes a diminué de 1,4 %1 point

-

D'où l'importance que doit avoir le titre choisi dans toute demande ! 🤔 https://www.mailabs.fr/intelligence-artificielle/inconvenients-intelligence-artificielle/ https://www.axiocode.com/avantages-inconvenients-intelligence-artificielle/ https://www.citizencall.fr/blog/avantages-inconvenients-intelligence-artificielle-relation-clients-inconvenients/ Bon travail ! 😉1 point

-

Bonsoir, Primo : sur ce site, je ne fais que corriger en anglais. En aucun cas, je ne rédige quoi que ce soit pour qui que ce soit. Deuzio : j'ignore quel traitement tu as fait subir au texte, toujours est-il qu'il est illisible. Précision utile : bien que mes yeux aient 80 ans d'existence, ils me permettent, corrigés pas des verres idoines, de voir tout à fait normalement. Pour finir : si tu souhaites une relecture constructive de ton commentaire, je la ferai volontiers.1 point

-

Aide Plan de dissertation sur le héros dans le roman

sophie.thv ont réagi à moîravita pour un sujet

Qu'est-ce qu'un héros de roman ? Certains anti-héros sont plus célèbres que les héros qui accomplissent des exploits . Je te répondrai plus amplement plus tard , s'il te reste du moins du temps avant de remettre ce travail .1 point -

Texte français

Angel126213 ont réagi à moîravita pour un sujet

Je peux t'aider , mais il faudrait que je sache quels sont les contes que l'on te propose et quelles sont les critiques à analyser . Ne les poste pas en téléchargement . Mais tu peux me joindre en MP , si cela te convient . Anylor est aussi d'une aide précieuse . PS : précise toujours la date à laquelle le travail doit être rendu .1 point -

Bonjour pour l'exercice 11 il faut que tu résolves l'équation 2x² – 4x+3 = 3 soit 2x² - 4x = 0 2x(x -2) = 0 en mettant 2x en facteur, tu peux la résoudre avec la règle : Un produit de facteurs est nul si l'un ou l'autre de ses facteurs est nul. tu peux donc déterminer les 2 points d'intersection. l'abscisse du milieu xI = (xA+xB)/2 l'axe de symétrie de la parabole ( passe par le milieu) c'est la droite d'équation x = …...... 2)en te servant de l’abscisse xI du milieu et de son image f(xI) tu peux donner le tableau de variations de f 3) son sommet (xI ; f(xI) ) 4) forme canonique (formule du cours) f(x) = a(x-α)²+β où α et β sont les coordonnées du sommet1 point

-

bonjour activité 1 question 2)c) fréquence d'apparition de la brique 2 = 0,139 fréquence d'apparition d'une brique quelconque = 0,143 0,139 < 0,143 donc la brique 2 apparaît moins souvent feuille 2 nuage de points ton intervalle est Ok [0,03 ; 0,13] mais tes droites sont fausses car sur le graphique , l'axe des ordonnées est en % donc , la droite doit être tracé à 3 et 13 tu vois que cette fois ci , il n'y a pas qu'1 point, mais une multitude. pour 11) et 12) les résultats doivent être donnés à 10 -2 près revois racine carrée de n feuille 3 ok1 point

-

Exercices à corriger

citerne ont réagi à Black Jack pour un sujet

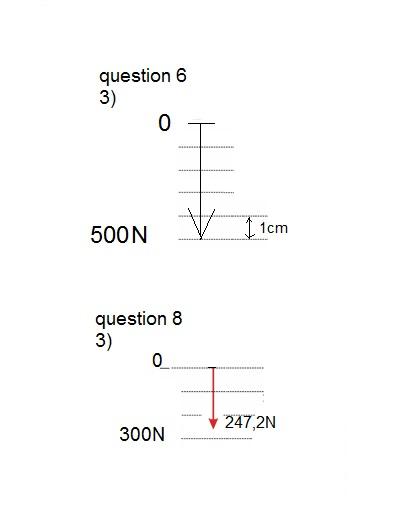

Bonjour Assez bien d'erreurs ... Comprendre les corrections ci-dessus. 2) 2. Direction : verticale Sens : du haut vers le bas valeur en N : 50 (pas de signe, on doit indiquer l'intensité de la force, soit le module du vecteur force (avec l'unité)) 3. Le vecteur doit "mesurer" 5 cm et pas 6 cm ************ 3) L'objet 3 n'est pas en équilibre ... Pour qu'il le devienne, il faut que les lignes d'action des 2 forces soient les mêmes. L'objet 4 n'est pas en équilibre... Pour qu'il le devienne, il faut inverser une des 2 forces (en changer le sens) ************ 5) 1. Direction : 45° par rapport à l'horizontale Sens : du bas vers le haut Valeur en N : 120 (pas de signe, on doit indiquer l'intensité de la force, soit le module du vecteur force (avec l'unité)) 2. La flèche doit "mesurer" 6 cm ... elle est trop grande sur ton dessin. *********** 4) 1. a) Poids de l'araignée (vertical vers le bas) b) tension dans le fil (vertical vers le haut) 2. Les 2 forces sont de même intensité (0,2 N), de même direction mais de sens contraires. 3. Poids de l'araignée ; direction : verticale ; sens : du haut vers le bas ; val en N : 0,2 Réaction du fil sur l'ar ; direction : verticale ; sens : du bas vers le haut ; val en N : 0,2 4. chaque flèche doit "mesurer" 0,2/0,05 = 4 cm *********** 7) 1. : P = m*g = 46.10^-3 * 10 = 0,46 N 3) Poids de la balle : vertical vers le bas et d'intensité = 0,46 N Réaction R : vertical vers le haut et d'intensité = 0,46 N1 point -

Exercice sur produits scalaires

Charlotte Slosse ont réagi à Barbidoux pour un sujet

Développe vect(MA)*vect(MB)= (vect(MP)+vect(PA))*((vect(MP)+vect(PB))=MP^2+vect(PA)vect(PB)=MP^2-AB^2/4 ce qui te permettra d'obtenir les réponses aux questions posées à savoir 1)-a , 2)-b 3)-ensemble vide1 point -

Lettre de motivation option section européenne

leamichal ont réagi à solene2019 pour un sujet

tes coordonnée c'est ca les X ? oui et bien si tu les as mis tu n'es pas obligé de les remettre effectivement . et pour le reste tu as refait un peu ta lettre ?1 point -

1 point